2013年12月14日、国際シンポジウム「中国における民族法と民間慣習法」が行われました。

日時

12月14日(土)13:00~17:30

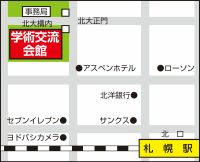

会場

北海道大学 人文・社会科学総合教育研究棟 W409

主催

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター

共催

北海道大学アイヌ・先住民研究センター、

日本学術振興会・科学研究費基盤研究(A)

「権威主義体制と市場を媒介する法と政治-中国的メカニズムの解明」(代表者:鈴木賢)

【司会】

鈴木賢(北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター長)

【報告】

李其瑞(西北政法大学教授)

「近世中国における宗族制度と民間社会の「自治」-法社会史の視角から」

穆興天(西北政法大学教授)

「チベット民族の慣習法における「董嘉哇(トウカワ)」制度をめぐって」

張宏斌(西北政法大学副教授)

「中国における民族法および民間法研究の立場と視角」

張書友(西北政法大学副教授)

「用語と「物」の食い違い-中国の民間における「権利」という用語およびその現代における変容」

お問い合わせ

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター

jcenter@juris.hokudai.ac.jp

【期日】

【期日】